コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は、変動する経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性を図ることによって株主価値を高めることを重要な課題と考えており、これを実現するために、株主のみなさまをはじめ、取引先、地域社会、従業員といったステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を構築するとともに、取締役会、執行役員会などの各機能を強化・改善しながらコーポレートガバナンスの充実を図っています。

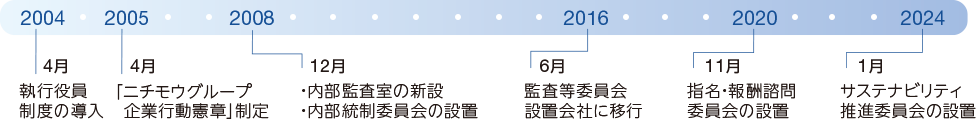

コーポレートガバナンス強化に向けた取り組みの変遷

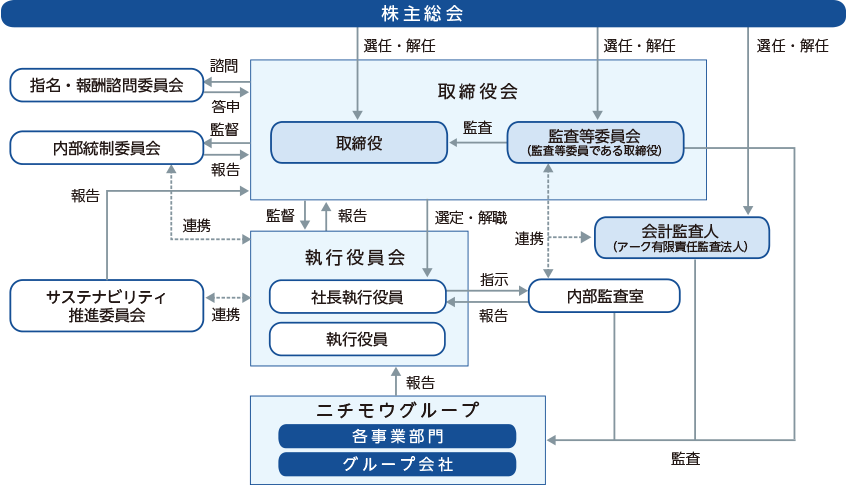

コーポレートガバナンス体制

取締役会

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役が5名(内4名は社外取締役)で構成されています。原則として毎月1回開催され、法令、定款および社内諸規定に従い重要事項を決定するとともに、監査等委員である取締役により業務執行状況を監督しています。

活動実績

| 年度 | 開催回数/出席実績 |

|---|---|

| 2024 | 全16回/全取締役出席:16回 |

| 2023 | 全16回/全取締役出席:16回 |

活動実績

- 重要な人事

- 株主総会の招集および株主総会に付議すべき事項、提出すべき議案の決定

- 計算書類およびその附属明細書の承認 など

監査等委員会

5名の監査等委員である取締役(内4名は社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催されています。取締役(監査等委員である取締役を除く。)ならびに執行役員の業務執行を厳正に監査し、また、内部監査室等の管理部門や会計監査人との情報交換に努め監査の実効性を確保しています。

活動実績

| 年度 | 開催回数/出席状況 |

|---|---|

| 2024 | 全14回/全監査等委員出席:14回 |

| 2023 | 全14回/全監査等委員出席:14回 |

活動実績

- 代表取締役との情報交換

- 取締役等との情報交換

- グループ会社社長との情報交換 など

指名・報酬諮問委員会

取締役会の任意の諮問機関として設置され、5名の取締役(内4名は社外取締役)で構成されています。取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としています。

活動実績

| 年度 | 開催回数 |

|---|---|

| 2024 | 2回 |

| 2023 | 3回 |

主要な決議事項

- 取締役の選任/解任に関する事項

- 執行役員の選任および解任に関する事項

- 取締役の報酬等の内容 など

サステナビリティ推進委員会

サステナビリティ推進委員会は、代表取締役社長が委員長となり、取締役会の決議により選定された委員で構成されています。本委員会では、サステナビリティに関する方針を策定し、本方針に基づく重要課題(マテリアリティ)の特定、目標設定および進捗の確認を行い、定期的に取締役会に報告を行います。

活動実績

| 年度 | 開催回数 |

|---|---|

| 2024 | 4回 |

主要な決議事項

- サステナビリティ方針の策定および改訂に関する事項

- サステナビリティ方針に基づく重要課題(マテリアリティ)の特定、目標設定および進捗の確認に関する事項 など

独立社外取締役の独立性判断基準および資質

独立社外取締役の選任については、会社法の定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に基づいています。また当社では、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督するとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与する人物(候補者)を社外取締役として選任しています。

独立社外取締役の選任理由

| 氏名 | 選任理由 |

|---|---|

| 菊池 達也 (監査等委員) | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、選任いたしました。 |

| 平田 淳 (監査等委員) | 他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、選任いたしました。 |

| 明石 仁成 (監査等委員) | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、選任いたしました。 |

| 吉江 由美子 (監査等委員) | 水産学の専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬諮問委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、選任いたしました。 |

取締役および監査等委員の活動状況(2025年3月期)

| 氏名 | 取締役会出席回数 | 監査等委員会出席回数 |

|---|---|---|

| 松本 和明 | 16回/16回 | |

| 青木 信也 | 16回/16回 | |

| 八下田 良知 | 16回/16回 | |

| 是村 忠良 | 16回/16回 | |

| 土田 祥之 | 16回/16回 | |

| 諏訪部 俊彦 | 16回/16回 | |

| 山本 敏夫 (監査等委員) | 16回/16回 | 14回/14回 |

| 菊池 達也 (監査等委員) | 16回/16回 | 14回/14回 |

| 平田 淳 (監査等委員) | 16回/16回 | 14回/14回 |

| 明石 仁成 (監査等委員) | 16回/16回 | 14回/14回 |

| 吉江 由美子 (監査等委員) | 11回/11回 | 9回/9回 |

サクセッションプラン

当社グループでは経営理念の達成および持続的な企業価値の向上にむけて、長期的な経営人材の確保・育成について具体的な施策・進捗確認を行う仕組みと計画の策定を進めています。これまでは一般従業員、管理職層、経営層のそれぞれに求める資格等級基準や昇格に必要な研修の設定などにとどまっていました。

今後は指名・報酬諮問委員会での議論とリンクしながらグループ経営の観点からも最適なサクセッションプランの構築に努めていきます。

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役を対象とした第三者機関による取締役会の実効性評価に関するアンケートを年1回実施し、集計結果を取締役会にて報告しています。

取締役会の構成や運営方法、審議状況、社外役員との連携の状況など、取締役会に関連する全般的な事項について

匿名性を確保するため、調査結果の回収・集計・分析を外部機関に委託しています。

実効性評価の結果

2023年度

前年度の結果よりも高い評価が得られており、取締役会の実効性は確保されているものと認識しています。

過去の調査結果で認識された取締役会の構成の検討(社内取締役と社外取締役の比率、ジェンダーや国際性の面での多様性確保)や役員のトレーニングについては、本年度の対応により改善されていることが確認され、子会社を含めたグループ全体の内部統制システムの構築・運用状況の監督・監視については、今後更に強化する必要性を感じていることを確認しました。

2024年度

おおむね肯定的な評価が得られており、引き続き取締役会の実効性は確保されているものと認識しています。

前年度の結果で課題として認識していた、子会社を含めたグループ全体の内部統制システムの構築・運用状況の監督・監視については、内部通報制度の見直し等により、一定の改善が図られている一方で、実効性を更に高めていくためにも、今後も継続的に取り組むべき課題であることを認識しました。

今後も、本評価で抽出された課題について十分な検討を行った上で迅速な対応に努めるとともに、取締役会の機能を高める取り組みを継続して進め、コーポレートガバナンスの一層の充実を図っていきます。また、サステナブル経営の推進による持続的な企業価値の向上を目指していきます。

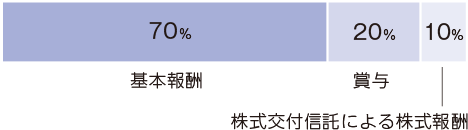

役員報酬制度

当社取締役の報酬等は、創業以来の経営理念である「会社は社会の公器であるとの精神に立ち、業界をリードする技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する」ことに則り、企業価値の向上および株価の上昇への貢献度等の対価として決定するものとすることを基本方針とし、基本報酬、業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬で構成しています。

| 基本報酬 | 月例の固定報酬とし、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、世間水準等を勘案の上、決定するものとします。また、監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみとし、株主総会にその総額の上限を上程し、決議された範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しています。 |

|---|---|

| 業績連動報酬等としての賞与 | 役位ごとの業績への貢献度、社会情勢、世間水準等を勘案の上、業績評価指標に基づき、決定するものとします。なお、業績評価指標の算定方法は、当社として特に重視する指標である経常利益を基礎数値とし、中期経営計画や事業年度の達成状況により算定します。 |

| 非金銭報酬等としての株式交付信託による株式報酬 | 報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、₁事業年度あたり15,000ポイント(1ポイント=1株)を上限に、役位ごとへの業績への貢献度等に応じたポイントを付与するものとします。なお、原則として取締役の退任時に付与された累積ポイントに応じた株式を交付※するものとします。

|

報酬構成比率

当社取締役の基本報酬(金銭報酬)、賞与(業績連動報酬等)および株式交付信託による株式報酬(非金銭報酬等)の個人別の割合は、役位ごとの業績への貢献度、経営状況、社会情勢、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準等を勘案し、右記を基準としています。

政策保有株式

当社は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である株式と区分し、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である株式と区分しています。

当社が保有する株式は、取引先との関係の構築・強化や業務提携等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に、当該取引先等の株式を取得・保有しています。

また、取締役会で毎年個別の政策保有株式について、「保有目的」「取引状況」「配当」などを精査し、保有または縮減を総合的に判断しています。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

| 区分 | 銘柄数 貸借対照表計上額 |

2024年度において 株式数が増加した銘柄 |

2024年度において 株式数が減少した銘柄 |

増減の要因 |

|---|---|---|---|---|

| 上場株式 | 18銘柄/6,974百万円 | 4銘柄/154百万円 | 5銘柄/206百万円 | 増加: 取引先との関係強化のためおよび取引先持株会への参加による増加 |

| 非上場株式 | 7銘柄/14百万円 | - | - | - |

保有株式の議決権行使基準

当社の企業価値の向上や株主および投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまの中長期的な利益に資するものか等を総合的に判断の上、賛否を行使しています。

社外取締役・取締役会議長 座談会

ニチモウはオンリーワンを

目指す会社

自社の持つ価値を

もっとアピールすべき

新中期経営計画をスタートさせ、新たな挑戦を始めたニチモウグループ。今後の持続的成長、企業価値向上に向けた課題と期待について、菊池社外取締役、平田社外取締役、明石社外取締役、吉江社外取締役と取締役会議長の青木社長が語り合いました。

社外取締役 監査等委員

菊池 達也

社外取締役 監査等委員

平田 淳

代表取締役社長 取締役会議長

青木 信也

社外取締役 監査等委員

明石 仁成

社外取締役 監査等委員

吉江 由美子

■ 菊池

2024年3月期までの第137期中期経営計画(以下、前中計)は、コロナ禍のはじまりからアフターコロナまでの目まぐるしく変化した3年間でした。この間、社会も経済も劇的に変わり、事業運営にも大きな影響を与えましたが、この困難な環境をしっかり乗り越えた点が印象に残っています。

食品事業では、従来の飲食店向けビジネスから通販など新しいチャネルにシフトし、収益を確保しました。機械事業では、通販需要の拡大に伴う設備投資ニーズを的確に捉えました。この間、取締役会で「厳しい経営環境の中でも良好な業績を収められた事実について、よく分析したほうがよい」と提言しました。一方、新たな環境変化への対応では、少し遅れた部分があり、社会の急速な変化についていけていない場面もありました。この点は今後の課題として取り組む必要があります。

■ 平田

前中計期間の取り組みについて、私から2点お話しします。1点目は、IR分野をはじめとする情報発信が大幅に強化されたことです。企業サイトの改善により訴求力が大きく向上したほか、テレビドラマの企画にも参画しました。これまでニチモウの商品は生活者の目に触れる機会が少なかったのですが、ブランド認知の向上やIR情報の発信力が飛躍的に改善しました。

2点目は、成長分野の事業を伸ばす一方で、課題のある事業や施策については方向転換を図り、的確な判断で成果を上げられた点です。また資本政策では、個人株主の拡大を見据え、リスクを取りつつ増資や株式分割を果敢に実行し、大きな成果を得ています。

一方で、目指すべき利益水準に関する考え方がまだ明確でない点は課題として残りました。投下資本に対してどの程度のリターンを求めるのか、といった資本効率を向上させる考えは十分に定着しておらず、第140期中期経営計画(以下、新中計)に持ち越す形となりました。

■ 菊池

平田さんがご指摘されたとおり、ニチモウは現在、積極的なIR活動を展開しています。その成果もあって、資本市場から評価を得てきたように思います。実際、株価の推移も好調でしたが、少し頭打ちになっているように感じられます。こうした株価の動きを見ると、マーケットはよく見ているなと感じます。資本市場はニチモウの次の一手を見極めようとしているのかもしれません。マーケットの期待に応えるためにも、ニチモウが海洋産業や海洋環境保全に対してどんなアクションを起こそうとしているのか。その答えを早急に示す必要があるのではないでしょうか。

■ 明石

この3年間を振り返るにあたり、私は主に営業面についてコメントさせていただきます。ニチモウはメーカーでありながら商社という顔も持つ、珍しい企業です。これまで100年以上にわたり培ってきた要素技術をうまく活用し、現代のニーズに合わせて活かしています。例えば、バイオ・生分解性プラスチック素材を使った海洋資材などは、SDGsの課題解決に繋がる商材として市場投入され、注目されるメーカーとして資本市場から一定の評価を得ています。

一方で、商社としての側面には課題もあります。今後、営業人材がもっと活躍し、機能を発揮すべきです。特に解決すべき課題の一つは人材不足の解消です。また、女性が活躍できる場が少ない点も改善の余地があります。メーカーとして素晴らしい要素技術を持っているのですから、営業力を強化し、その魅力を積極的にアピールしてほしいです。そして、環境負荷の少ない海洋資材などを次々と世に送り出す企業グループとしての存在感を示してもらえたらと思います。

■ 吉江

社外取締役に就任して1年が経ちますが、その間、加工場を見学したり、スーパーとのシビアな価格交渉の現場を拝見したりと、ニチモウの事業について多くを学びました。更に、通販に取り組んでいる点も知り、大変興味深く感じています。平田さんが指摘されたように、確かに情報発信は改善されています。特にここ半年の取り組みを見ると、それを強く実感しますが、改善の余地も多いと感じます。ニチモウをもっと一般の方々に認知してもらう手段は、まだまだ残されているはずです。

また、現在のニチモウには、政府や官公庁への積極的なアピールも重要な課題だと思います。日本の海洋産業を更に発展させるために、具体的な提言を進めることが求められます。こうした情報発信力を高めることで、ニチモウを多くの人に知ってもらい、結果として企業価値の向上にも繋がるのではないでしょうか。

■ 青木

みなさん、いろいろな貴重なご助言をいただき、本当にありがとうございます。前中計の成果の一つと言えば、東証のプライム市場への上場を選び、その基準を維持できたことだと思います。この決断を通して、社内で『変わろう』という意識がこの1~2年で急速に高まった気がします。それ以前から会社を変えようという気持ちはあったものの、少し力不足だったのも事実です。ですが、市場再編を機に変革への意識が定着し、この3年間で多くの収穫を得られたと思います。

一方で、課題も見えてきました。その一つがスピード感の不足です。明石さんからもご指摘いただきましたが、当社はメーカーとして高い技術力を誇る一方で、営業では「待ちの営業」になっている部分があるのではないかと感じています。この3年間、事業環境の激変に対応するのは大変でしたが、それでも逆風を乗り越える気概が足りなかったのではないかと反省しています。

期待していた養殖事業も当初の計画通りには進みませんでした。しかし、新中計では、この経験を糧に成長へ繋げるべく、新たなグランドデザインを描いています。当社は水産業を祖業とし、長く事業の主軸としてきました。水産業は国策とも関係が深く、産業振興の支援を受けられるという強みがありますが、その反面、「親方日の丸」的な指示待ちの姿勢が出やすい一面もあります。吉江さんからご指摘いただいたように、官公庁に対して私たちができることをもっと積極的に提案していくべきです。環境課題への対応も含め、できる限りの対応を進めることで、長期的な企業価値向上を目指したいと考えています。

また、平田さんからご指摘の情報発信についても今後更に注力します。特に環境問題への取り組みについて、投資家の方々との対話を通じ、さまざまな助言をいただいています。そして、ニチモウの知名度がまだ十分でない点は以前から社外取締役のみなさんからもご指摘いただいていました。その重要性を常に意識し、これからもブランドを広く発信していくことに力を注いでいきたいと考えています。

■ 菊池

新中計期間であるこれからの3年間で、社会は更に大きく変化すると予測されています。その中でニチモウには使命を果たしつつ成長を続けることが求められています。海洋国家・日本において海を熟知した企業としての使命を自覚し、従業員のみなさんにはぜひ力を発揮してほしいと思います。

具体的には3点あり、1つ目は、海洋環境の保全です。リサイクル素材や生分解性素材を提供し、海の未来を守る事業を展開することは、ニチモウならではの使命であり、新たな事業機会にも繋がるはずです。

2つ目は、環境変化に対応した漁業の推進です。サンマなどの不漁が続くなか、養殖技術を活かして日本人が好む魚を安定的に提供することが重要です。養殖事業は間違いなく会社の大きな柱となるでしょう。

3つ目は海の力を活かした挑戦です。洋上風力発電など海洋エネルギー分野には多くの可能性が広がっています。漁業者と連携しながら営業力を発揮し、新たなビジネスを切り拓くことが期待されています。

更に、2025年4月には大規模な機構改革を実施しましたが、これを一つのステップとして、新しい風を吹き込んでいくことが重要です。

これら3つのテーマは新中計において具体化されており、経営層が全国で従業員と対話を進めるタウンミーティングもはじまっています。従業員のみなさんが未来を見据え、一丸となって挑戦していく姿を楽しみにしています。

■ 平田

新中計に期待するポイントは3つあります。1つ目は、ROICという利益指標が掲げられたことです。以前はこの点への意識が低く、投資案件で「どれくらいリターンが得られるのか」や「回収に何年かかるのか」といった深い議論が不足していました。今後は、投下資本に対するリターンを部署ごとに厳しく認識し、成果をきちんと追求することが求められます。

2つ目は、菊池さんも触れたタウンミーティングです。従業員と経営層が直接対話する場を通じて、事業現場の多様な課題を解決できる体制が整うことを期待しています。その中でも「女性活躍」が特に重要です。女性が活躍できる職場づくりのために仕組みを整え、改善を続けることが欠かせません。これは私自身の経験からの学びですが、トップダウンで確かな方針を敷かないと人材に関する課題は解決できません。

そして3つ目は、経営陣への徹底したサポートです。これまで取締役会では、耳の痛い助言でもストレートに伝えるよう心がけてきました。社外取締役にはそれぞれの知見を経営陣に伝える責任があり、反発を恐れず積極的に提案する姿勢が求められます。この助言をきっかけに新たな挑戦が生まれることを期待し、ぜひ経営に活かしてほしいと考えています。

■ 明石

環境課題については、先ほど菊池さんがお話しされましたが、10年前や5年前と比べても状況が深刻化しているのは明らかです。特に注目されているのが、大気や海洋の問題です。新中計期間中には、こうした課題への対応をしっかりモニタリングし、改善に繋げたいと考えています。

新中計では「パラダイムシフト」という言葉が使われていますが、組織運営にもまさに社会のパラダイムシフトを見据えた変革が求められます。営業や技術面でも、従来の縦割りの考え方にとらわれがちですが、部門間の横の繋がりを重視し、垣根を取り払うことが必要です。そうすることで、新しい発想やイノベーションが生まれるはずです。

お客様が何を望んでいるのかを第一に考え、それを基に行動することで、3年後や10年後に目指すべき姿に近づくための道筋が見えてくると思います。

■ 吉江

この半年、新中計策定の進捗を注視してきました。今回の新中計は、新たに策定されたパーパスやビジョンを見据えて描かれており、10年後の目標もしっかり設定されています。

平田さんが指摘されたとおり、女性の活躍推進は今後ますます重要です。また、働きやすい職場環境の整備が進めば、産休、育休、介護休を取得する従業員も更に増えると思います。その際、例えば数年間の休職を経て職場に復帰したときに「自分の居場所がない」と感じることがないようにすることが大切です。「数年後には自分も活躍する」という気持ちで安心して戻れる社風を育むべきです。

また、既に上がった「情報発信力の強化」は人手不足解消にも繋がる重要なテーマです。特に学生向けの情報発信を拡充し、インターンシップの活用など取り組むべきことは多いと考えています。

■ 青木

ご指摘の女性活躍については、もちろん強く意識し、仕組みを整備しています。ただ、運用面の課題がなかなか解決できておらず、ここはもっとスピードアップが必要だと感じています。菊池さんが指摘された課題も非常に共感できます。特に海洋事業に関連する部分では、異なる業態の企業との接点が増えており、むしろそうした分野に経営資源を集中投下しなければ、パラダイムシフトに向けた新しい事業の構築は進まないと思います。

私たちは海の恵みによって多くを養われており、ニチモウの使命はまさにこの恩恵を維持・拡大することにあると考えています。従業員のみなさんには、この使命感を胸に、さまざまな可能性に積極的に挑戦してほしいと強く願っています。

■ 菊池

ニチモウという会社は、ナンバーワンではなく、オンリーワンを目指している会社だと感じています。だからこそ、オンリーワンであることの「価値」をもっと深掘りする必要があると思います。この価値を従業員と共有・共感し、自信を持って社会に発信していくことがとても重要です。その価値がステークホルダーに伝われば、企業価値の向上にも繋がり、日本中がニチモウの強みや価値に気付く日がきっと訪れるはずです。

■ 平田

日本の水産業は今、危機に瀕しています。水産白書を見ても、世界の養殖生産量は右肩上がりで伸び、近隣のアジア諸国も生産量を増やしていますが、日本の生産量は伸びていないのが現状です。米不足などの問題もある中で、日本はもっと、毎日食べるものについて考える必要があると思います。ニチモウは、水産業に関して行政に働きかけ、動かす力を持つ会社だと考えています。こうした取り組みを通じて社会的責任を果たすことが、ステークホルダーからの信頼獲得にも繋がると考えます。

■ 明石

ニチモウの持続的な成長の鍵を握るのは、やはり人材だと思います。今の状況では、人材不足を解消する採用活動が急務です。一方で、従業員の能力の高さは実感しています。この点は心配ないものの、決定的に足りないのは熱意です。自分の枠を越え挑戦しようという気概が感じられない方が多いのが課題だと思います。「人材の数」「能力」「熱意」の3つがそろえば、事業を今以上に拡大できるはずです。

■ 吉江

ニチモウは日本にとって必要な企業であり、中央官庁へのアクセスもあって、発言力もあると思います。ただ、そのような価値が外部に十分伝わっていないのが現状です。自分たちが生み出している社会的な価値を、もっと積極的にアピールすべきだと思います。そのことが人材の採用や育成にも役立つものと思います。

■ 青木

みなさんから貴重なご意見をいただけたことに感謝しています。ニチモウはこれから、社会のパラダイムシフトを見据え、大きなチャレンジに挑むステージへ進んでいきます。みなさんをはじめ、社外からいただくご意見を積極的に取り入れながら、健全な成長に向けて全力を注いでいきます。本日は、ありがとうございました。

コンプライアンス

基本的な考え方

当社グループは、法令遵守はもとより「ニチモウグループ企業行動憲章」に定められた事項をはじめとする企業倫理・社会規範を徹底し、企業の社会的使命を果たすために「コンプライアンス・プログラム」を推進していきます。

コンプライアンス体制

コンプライアンス体制の基礎として、経営理念に基づき「ニチモウグループ企業行動憲章」および「コンプライアンス規程」を定め、グループ全従業員に配布・周知し、取締役自らが率先垂範の上、グループ全体でその徹底を図っています。また、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、「コンプライアンス・プログラム」を維持・推進する組織として運用を行っています。

内部通報制度

組織的または個人による不正・違法・反倫理的行為について、その事実を会社として速やかに認識し、違法行為等による会社の危機を極小化かつ早期に解決する体制として、コンプライアンス担当役員が責任者となり、通報者を保護するための「内部通報制度規程」を設けた上で、内部通報制度を運用しています。2025年3月期には、改正公益通報者保護法の施行等、関連法令の改正ならびに社会のコンプライアンス意識の高まりに伴う制度の実効性向上を目的とし、当社グループにおける外部通報窓口を導入、浸透施策と合わせて運用を開始しました。

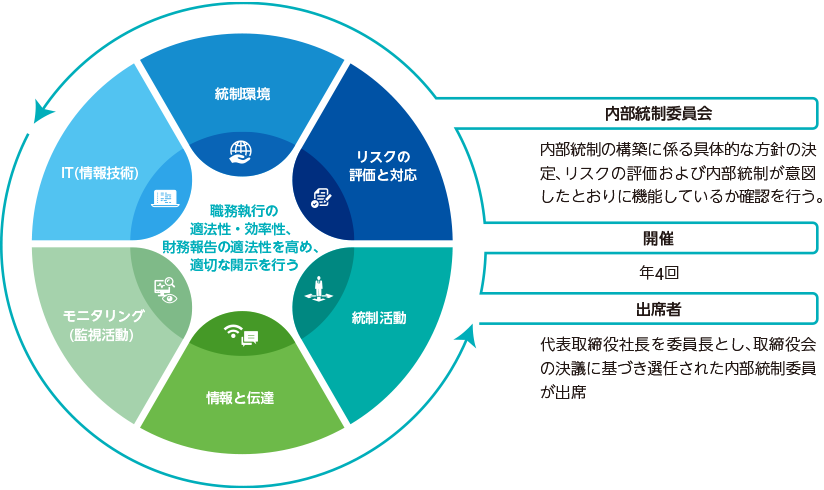

内部統制

当社における内部統制は、その取り組みを通じて、業務の効率化と業務品質の向上に結びつけることにより、取締役の職務執行の適法性・効率性、更には財務報告の適法性を高め、適切な開示を行うことを目的としています。また内部統制の目的を達成するために、「統制環境」、「リスクの評価と対応」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モニタリング(監視活動)」、「IT(情報技術)」、の6つの基本的要素への対応が組み込まれた業務プロセスを整備し、その業務プロセスを確実に実行させる体制を整備しています。

リスクマネジメント

基本的な考え方

当社グループは、「危機管理のガイドライン」を定め、企業経営に関わる危機、リスクについて基本的な対策を整備し、発生したリスクを極小化かつ早期に解決することとしています。問題が発生した場合の対応として「リスク対策規程」を定め、不測の事態が発生した場合は、迅速な対応を行い、損失の拡大を防止する体制を整えるものとします。

事業継続計画(BCP)

災害時におけるBCPマニュアルを全従業員に配布・周知し、いつでも確認・対応できるような体制を構築しています。また、各種感染症の感染拡大時や地震などの災害時には対策本部を立ち上げ、マニュアルに則り従業員の安全確保と事業継続の対応を進めています。

食品安全性への取り組み

食品製造に関しましては、当社が責任を持って商品を供給するために食品品質管理室が主導となり、品質管理体制の構築・維持管理を徹底し、国内外全ての当社グループと協力工場で点検を行っています。工場の製造ライン、従業員の管理、各種帳簿等多岐にわたり、当社の求める基準をクリアしない場合には、当社の商品を生産することができません。異物混入をはじめとするお申し出については、事業に多大なるダメージを与えることから原因を究明し、即時改善の上引き続き、品質管理や従業員教育を徹底していきます。

サプライチェーン上のリスクと管理

現在、当社グループの事業領域におきましてもさまざまなサプライチェーン上のリスクに晒されています。ウクライナ情勢の長期化・中東情勢の緊迫化などの地政学リスクや、急激な為替の変動などにより、原材料やエネルギーの調達難・価格の高騰などが挙げられますが、それぞれ多様な販売ルートの活用や、調達地域の分散、リスクに応じた適正在庫の管理などの対応策を講じています。また、当社グループのリスク管理体制については適宜監査を行い、見直しを図っています。

情報セキュリティとシステム運営における管理

当社グループは「情報セキュリティ管理規程」を定め、情報システムの安全かつ合理的な運用および、個人情報や企業秘密等の情報資産の保護を図るために、必要な情報セキュリティを整備しています。

情報資産を脅威から保護し、適切な管理のもとに安心して利用できる状態にすることを情報セキュリティと定義し、「機密性」、「完全性」、「可用性」を保証することとしています。

また、当社グループの情報システムの適切な運営を図るため、管理部門管掌役員を委員長とした「情報システム運営委員会」を設置し、情報システムに関する規程や組織・運営体制などを適宜見直し維持・推進する体制をとっています。

気候変動リスクへの取り組み

当社グループでは、サステナブル経営の推進における具体的な取り組みの一つとして、気候変動問題を重要な経営課題として認識し、2023年4月にTCFD提言へ賛同を表明しました。加えて、取締役会の監督のもと「サステナビリティ推進委員会」にてTCFDが提唱するフレームワークに則り、シナリオ分析の手法を用いて、将来的に気候変動が当社グループの事業にもたらすリスクと機会の影響度評価を実施しています。気候変動への対応(TCFD提言に基づいた情報開示)の詳細はこちらをご覧ください。