対談 ニチモウグループの財務戦略

安定収益があげられる財務体質が整った

■ 小島

2025年3月期(前期)の決算は、前期比で増収増益を達成しました。また、「第137期中期経営計画(Toward the next stage)」(以下、前中計)の総括は、営業利益・ROEを除く最終年度目標値を達成。この3年間で増収増益基調を維持し、事業環境の変化にも対応し安定した利益を生み出せる収益体質へと改善が進んでいます。

一方、課題はROEです。2022年3月期の14.8%から、前中計1年目に11.1%、2年目には9.0%、最終年度には9.1%まで落ち込みました。主な要因としては、前中計策定当初に想定していなかった約19億円の増資や、投資有価証券の含み益の増加による自己資本の増加が挙げられます。これらの影響を受けた結果、自己資本が増加したことでROEが低下しました。今後のROE向上には、自己資本の増加分を十分に補えるほど利益面での成長が必要になると考えています。

■ 上田

私は20年ほど財務畑に身を置いていますが、業績が厳しかった時代には当社グループの自己資本比率は20%台前半でした。それが前期には36.4%まで増加しています。確かに自己資本の増加がROEを押し下げる要因となりましたが、財務の安定性を考えると望ましいことであると考えています。当社グループの事業構造上、水産物の在庫が大きいため、その裏付けとなる自己資本を一定の厚みで確保しておきたいというのが率直なところです。

M&Aと設備投資には積み残しの課題も

■ 小島

投資計画に関しては、この3年間、思ったように進められなかったというのが正直なところです。特に課題として残ったのがM&Aで、なかなか前に進めることができませんでした。ただ、どんな会社でも良いわけではないので、改めて社内でM&Aへの考え方をじっくり話し合い、意識をもっと高めていく必要があると感じています。

■ 上田

設備投資についても、全てが順調だったわけではありません。紋別のホタテ工場については計画通り進んだものの、バイオ・生分解性素材を使った海洋資材などの設備投資は、思うように進んでいません。また、システム投資などのDX関連投資も、重要な課題として残っています。

新中期経営計画の財務戦略

バックキャストによる目標設定

■ 上田

今回スタートした「第140期中期経営計画(Breaking Through Toward 2028)」(以下、新中計)では、バックキャストの考え方を採用した点が大きなポイントです。計画を立てる際には、従来通り各営業部門から挙がった数字を尊重しつつ、それに加えて3年後、10年後にありたい姿を基に逆算して業績目標を設定しました。また、新中計の定量目標についても、3年後のありたい姿を視野に入れて定めています。

■ 小島

現実だけを見て数字を積み上げるやり方では、大きく事業環境が変化していくこれからの時代に、掲げた目標をうまく管理していくのは難しいと感じています。青木社長は、よく「これからの時代を生き抜くにはパラダイムシフトに対応するための挑戦が必要だ」と言います。金利がある世界が訪れ、インフレが進む中では、人件費をはじめとするコストの上昇が加速するのは避けられません。このような時代だからこそ、バックキャストの考え方を取り入れてイノベーションを起こし、新しいM&Aなどにも果敢に挑戦していくことが必要だと思います。

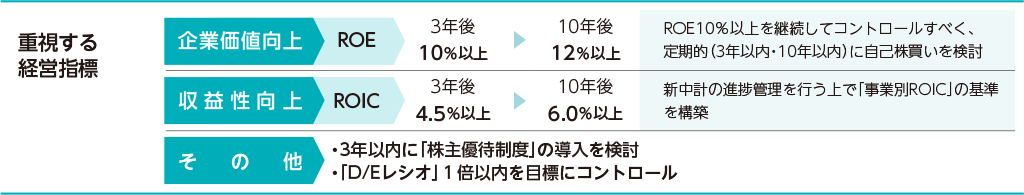

ROEの改善、ROICの導入・浸透

■ 小島

前中計からの課題でもありますが、ROEの向上は重要なテーマです。自己資本が継続的に増加する一方、利益が拡大しなければROEは下がってしまいます。高いROE目標を掲げている以上、利益成長を積極的に追求し、その方法を深く議論することが大切です。ただ、ROE向上への意識はまだ社内で十分に浸透していない部分もあり、更なる意識改革が必要です。具体的には、売上高と利益率を高めるために、事業の付加価値をどう上げていくかという点をしっかり議論する必要があります。また、事業別の投資効率を上げるには、各事業管理にROICを導入し、それを浸透させることが不可欠です。有利子負債を事業ごとにどう割り振るかといった仕組みづくりには、トライ&エラーは避けられないと思いますが、事業ポートフォリオを見直していく上でも、事業別ROICを活用して投資効率を“見える化”するのは欠かせません。

また、青木社長からは、変革のスピードアップを求められており、戦略的な投資の成果を素早く判断していくためにも、事業別のROICを活用することが重要だと感じています。

■ 上田

ここはもう、企業文化を変えるつもりで本腰を入れて取り組むことが大事だと思います。現状、売上高や利益の絶対額を積み上げることに意識が集中して資産効率や資本効率について考える土壌が十分には整っていません。これからは損益だけでなく、ROEやROICといった視点からも議論を進め、事業現場に浸透させていく必要があります。

例えば、現在では機械事業のROICが食品事業のROICより高いのですが、それだけで食品事業に批判が集まるようなことのないよう、各事業特性を考慮した算定方法を整備することから始めたいと思っています。

キャッシュ・アロケーション(投資計画)

■ 上田

投資についてですが、M&Aは案件ごとの判断が必要です。ただ、設備投資では、フィッシュファームみらい合同会社への投資など、養殖事業が重要だと考えています。環境負荷軽減のため、生分解性プラスチックや藻場造成への投資を積極的に進めていきます。また、食品事業では紋別のホタテ工場への投資も継続中です。更に、グループ全体の取り組みとしてシステム投資にも力を入れており、全体最適なシステムづくりに挑戦していきます。

■ 小島

M&Aについては、主に機械事業と食品事業で進めたい考えを持っています。機械事業が拡大している背景には、お客様が直面している人手不足の問題があります。それを補うための鍵の一つが機械の導入です。この喫緊の課題を解決するためには、『時間を買う』という視点が必要です。食品事業についても同様で、加工に力を入れたいという想いがあっても、人材育成にはどうしても時間がかかります。そんな中で、M&Aが有効な手段になると考えています。

未来への新たな価値を創造する

■ 上田

当社グループが新しく掲げたパーパスでは、『未来へ新たな価値を創造する企業を目指す』という想いを打ち出しています。傘下には18の連結子会社があり、それぞれ成り立ちも文化も異なります。これらの多様な文化がうまく融合すれば、新しい価値が生まれるかもしれません。

■ 小島

財務面では、将来に向けて持続可能な事業を増やし、価値を生み出し続けることが重要で、特に将来のキャッシュ・フローをどれだけ増やせるかが鍵です。こうした取り組みでグループ全体の企業価値を高めることが欠かせません。そのためには、ROEやROICを意識する必要があります。グループとして掲げたパーパスを見据え、各事業部門の意識向上を図ること。管理部門の責任者として、ここには強いこだわりを持ちたいと考えています。