気候変動への対応

TCFD提言に基づいた情報開示

当社では、サステナブル経営推進の具体的な取り組みの一つとして、気候変動問題を重要な経営課題と認識し、2023年4月にTCFD※を支持する署名を行いました。また、2024年5月にはTCFDコンソーシアムに参加しました。

当社グループは、TCFDが開示を推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に沿った適切な情報開示と、継続的な改善に努めていきます。

- ※TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

:気候関連財務情報開示タスクフォース

ガバナンス

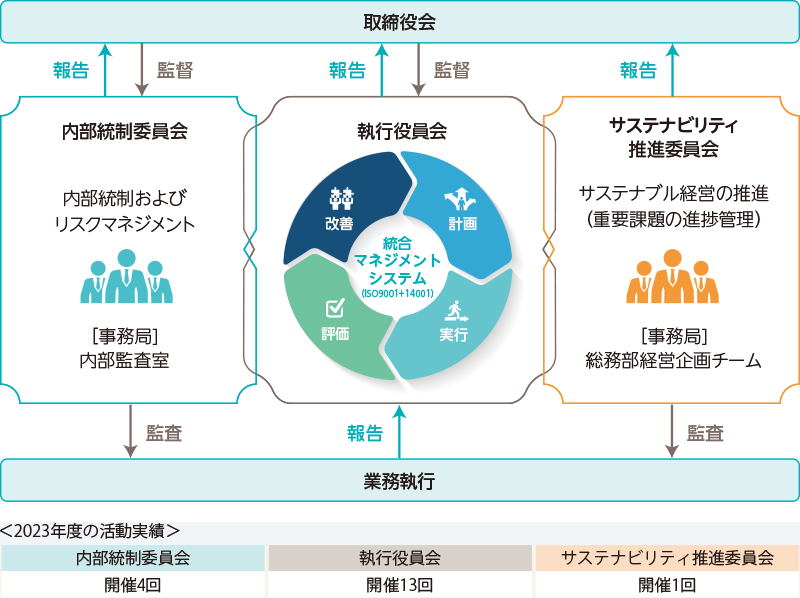

当社グループは「サステナブル経営」の推進にあたり、2024年1月に代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、四半期ごと(計4回)にサステナビリティに関わる基本方針、事業活動や戦略の審議・監督を行うとともに、取締役会への報告を行います。取締役会および本委員会は気候変動問題を考慮した目標設定や計画、その進捗管理および投資決定を行います。

戦略

TCFDが提唱するフレームワークに則り、シナリオ分析の手法を用いて、将来的に気候変動が当社グループの事業にもたらす影響を特定・評価しました。気候関連の定量的財務影響の算出と、リスクと機会に対する対応策の検討に取り組んでいます。

リスク管理

気候関連リスクの選別・評価・管理プロセス

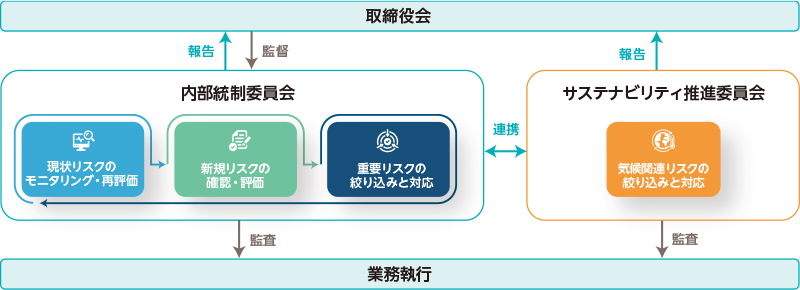

リスクおよび機会につきましては、ISO14001に基づく環境側面(環境に直接的・間接的に影響を与える要素)、環境法令、業界・事業環境における課題、ステークホルダーのニーズおよび期待などから、気候変動に関するリスクと機会をサステナビリティ推進委員会で、事業リスク等を内部統制委員会でそれぞれ1年に1回以上の頻度で洗い出しています。

気候変動に関するリスクおよび機会を踏まえ、各部門は環境目標を設定し、ISO統合マネジメントシステムに基づいて活動します。環境目標の達成度は四半期ごとに開催されるサステナビリティ推進委員会で進捗管理を行い、1年に1回以上の頻度で取締役会へ報告しています。

総合的リスク管理の統合

当社グループが直面する具体的なリスクの識別・評価、および方針の決定は、内部統制委員会がその役割を担っています。気候関連リスクおよび機会とその対応策は、サステナビリティ推進委員会から内部統制委員会に提出され、全社リスクに統合されます。内部統制委員会は取締役会の監督のもと、代表取締役社長を委員長として年4回開催しています。

指標と目標

当社グループは、気候変動への対応として、2050年までにカーボンニュートラルを目指して、温室効果ガスの排出を削減し、エネルギーの効率的で持続可能な使用を促進するとともに、気候変動の緩和、適応に貢献する商品およびサービス等の開発・提供に努めます。2024年に策定した環境方針においても、同内容を掲げています。詳細は以下の資料をご覧ください。

温室効果ガス排出量(Scope1,2,3算定)

当社グループは温室効果ガス排出量の把握を推進しており、今期の取り組みとして、当社および主要な連結子会社を範囲として、 2023年度のScope3の算出に加え、2024年度のScope1とScope2、Scope3の算出を実施いたしました。

内訳は以下の通りです。

単位:t-CO2

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 | 4,533 | 5,459 | 5,443 | 9,704 |

| Scope2 (マーケット基準) |

他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 | 6,109 | 6,000 | 5,877 | 5,839 |

| Scope2 (ロケーション基準) |

5,287 | 5,153 | 5,007 | 5,046 | |

| Scope1+2(マーケット基準)小計 | 10,642 | 11,459 | 11,320 | 15,543 | |

| Scope1+2(ロケーション基準)小計 | 9,820 | 10,612 | 10,450 | 14,750 | |

| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | - | 596,126 | 588,199 | 622,475 |

|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ2 | 資本財 | - | 5,180 | 2,714 | 5,881 |

| カテゴリ3 | エネルギー関連活動 | - | 1,670 | 1,610 | 2,242 |

| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | - | 1,960 | 1,749 | 1,879 |

| カテゴリ5 | 廃棄物 | - | 12 | 12 | 21 |

| カテゴリ6 | 出張 | - | 200 | 206 | 202 |

| カテゴリ7 | 従業員の通勤 | - | 532 | 554 | 540 |

| カテゴリ13 | リース資産(下流) | - | 16 | 15 | 15 |

| Scope3 | 事業活動に関連する他社の排出 | - | 605,696 | 595,059 | 633,254 |

| Scope1+2(マーケット基準)+3 合計(サプライチェーン排出量) | - | 617,155 | 606,379 | 648,797 | |

| Scope1+2(ロケーション基準)+3 合計(サプライチェーン排出量) | - | 616,308 | 605,509 | 648,003 | |

<Scope1,2算定について>

- ※GHGプロトコルに則り、Scope1,2算定を実施。

Scope1,2範囲としては、連結子会社を含む国内主要拠点を対象に算定。原則、事業所・営業所はScope1,2算定対象から除外しています。 - ※Scope1,2の算定方法および排出係数等は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」に基づいて算出。

「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」および、「電気事業者別排出係数」の調整後排出係数(Scope2マーケット基準)と全国平均係数(Scope2ロケーション基準)、「フロン類算定漏えい量の算定・報告に用いる冷媒種類別GWP一覧」を使用。 - ※2022年度からフロン類の排出量を含めて算定しています。

- ※2023年度の算定値は、2024年1月~3月の消費エネルギー量の実績値にて再算定の上、更新しています。

- ※2024年度から連結子会社における配送に関する消費燃料を含めて算定しています。

<Scope3算定について>

- ※GHGプロトコルに則り、Scope3算定を実施。Scope3は基本連結での算定とし、カテゴリ5はデータ収集できた拠点のみの算定としています。

- ※Scope3の算定方法および排出係数等は、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」および「IDEA v2」に基づき算出。

- ※2022年度のカテゴリ6、 7の排出量は再算定の上、更新しています。

- ※カテゴリ8:該当する活動はScope1,2で計上済み。

- ※カテゴリ9~12、15:今後算定を検討。

- ※カテゴリ14:該当なし。

水セキュリティ

当社グループは環境方針として「水および水産資源の保全と資源循環の推進」を掲げ、サプライチェーン上の水および水産資源の持続可能な利用と使用量削減を推進し、循環型社会の実現を目指すべく活動を進めています。

水利用のモニタリングと削減目標

水利用に関するモニタリングは2023年度から開始しました。当社グループにおける水利用は約9割が食品製造子会社であることを把握しています。水使用量における削減目標として、2030年までに取水量10%削減(2023年度実績比)することを掲げています。

単位:m3

| 2023年度 | 2024年度 | 削減率 | |

|---|---|---|---|

| 取水量 | 210,487 | 240,069 | -14.1% |

| 排水量 | 205,434 | 235,349 | -14.6% |

| 水消費量 | 5,053 | 4,720 | 6.6% |

水リスクの評価

日本国内の各拠点をWRI Aqueduct※を用いて評価しており、全ての拠点で水ストレスは低い(10%未満)、低中(10~20%)、中高(20~40%)のいずれかであることを確認しています。

- ※WRI Aqueduct:世界資源研究所(WRI)が提供する世界各地域の水リスク分析ツール

水産資源の保全

マリンエコ・ラベル(MEL)の取得

当社は水産資源と生態系の保全・トレーサビリティの確立を通じて、海洋環境に配慮した、持続的で安全な食の提供に努めています。その一環として宮城県産養殖銀鮭加工品の流通加工段階において、マリン・エコラベル・ジャパン協議会が運営するMEL認証を2021年5月に取得しました。

マリン・エコラベル・ジャパン(MEL)は、将来の世代にわたって最適な利用ができるよう資源と生態系の保全に積極的に取り組んでいる漁業や養殖業を認証し、MELロゴマークを貼付して流通させるものです。また、使命として「日本の水産業の新たな発展とSDGs達成に貢献し『海の豊かさを守る』ことに資する」を掲げています。世界水産物持続可能性イニシアチブ(GSSI)から承認されたMELは、事実上の国際規格として、世界の大手小売業等の調達基準として採用されており、国際的な評価の向上や一層の輸出促進に寄与することが期待されています。

当社グループでは、長年取り組んでいる宮城県産養殖銀鮭において、(株)ニチモウマリカルチャーが生産段階で2020年4月に認証取得しており、当社も認証取得したことで、生産と販売が一体となって持続可能な水産物を供給する体制を実現しています。

MSC CoC認証の取得

MSC認証とは、水産資源と環境に配慮し適切に管理された持続可能な漁業に対するMSC漁業認証と、MSC認証漁業で獲られた水産物が確実に消費者に届くようにするためのサプライチェーンに対するMSC CoC認証から成ります。MSC「海のエコラベル」が付いた水産物は、水産資源や環境に配慮しているとして、独立した審査機関に認証された漁業で獲られたものになります。

当社ではMSC認証の助子、カニ、凍魚の取り扱いのためMSC CoC認証を取得し、原料や加工品として供給しており、それらをとおして水産資源と環境に配慮した持続可能な水産物の提供に貢献しています。

省エネルギー設備・環境配慮設備の導入

熱交換式フライヤーを用いた厚揚げ製造機

当社は環境に優しい省エネルギー設備・環境配慮設備の導入を進めています。例えば厚揚げ製造ラインでは、豆腐を揚げるフライヤーに熱交換式を採用することで、従来からある直火式と比較して40%以上も熱効率に優れ、ランニングコスト削減・省エネルギー化およびCO2排出量削減を実現しています。

また、調理時に発生する水蒸気や油煙を除去する装置を供給し、工場外に排出される臭気を軽減させることで地域の生活環境の保全にも貢献しています。