ニチモウグループの

人材戦略について

第140期中期経営計画(以下、新中計)の策定に合わせて、人材戦略についても見直しを行いました。

キーワードに「挑戦」を掲げた新中計は、各事業で10年後のありたい姿をイメージし、そこに到達するための突破口を開く3年間の計画として位置付けています。また中長期の目標達成およびパーパスや経営理念の追求に向け、従業員一人ひとりが実践する「行動姿勢」も合わせて設定しました。これを実践することでお客様にベストソリューションを提供し、ひいては企業価値の向上に繋がると考えています。

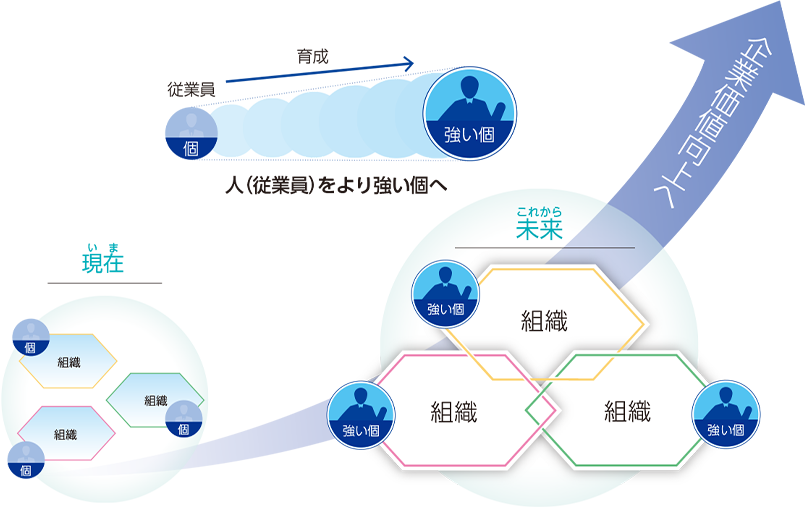

本計画策定において、あらゆる分野で“パラダイムシフト”が起きている現状では、近い将来ですら予測が難しく、企業成長の階段を上がっていくためのカギはやはり人材であると再認識しました。改めて、人材のレベルアップ(=強い個)を実現させ、それを繋ぎ強い組織へと昇華させていく方針を堅持していきます。この考えのもと、人材戦略は『人(従業員)をより強い個に成長させて繋ぐ』こととしました。新中計内の「挑戦」を日々の業務においても重要な行動の指針とし、従業員一人ひとりが挑戦的な目標を設定することとしており、営業的な側面だけでなく、業務効率の改善・システム環境の見直しといった事務的な側面についても取り組みを行うことで、個々の「挑戦」を繋げ、会社全体の底上げを目指していきます。

長期ビジョン達成とロードマップ

強い個を事業・未来へ繋ぐ

強い個が団結し、強い組織の輪を

広げることで連携し、企業価値向上へ

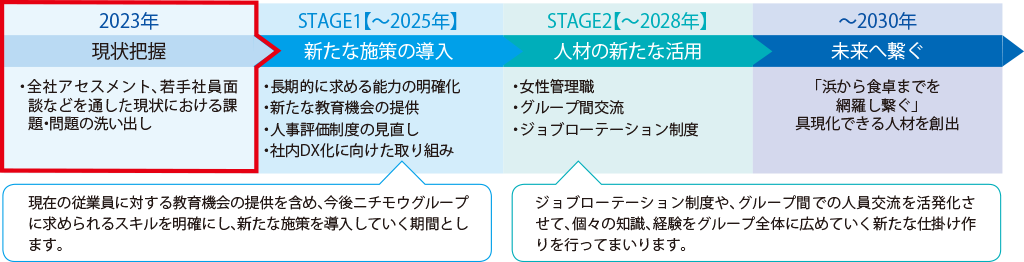

「浜から食卓までを網羅し、挑戦の歩みを未来へ」を具現化する人材を育成するために、注力するポイントごとに区分けし、二つのSTAGEで中長期的な人材の育成を行っていきます。

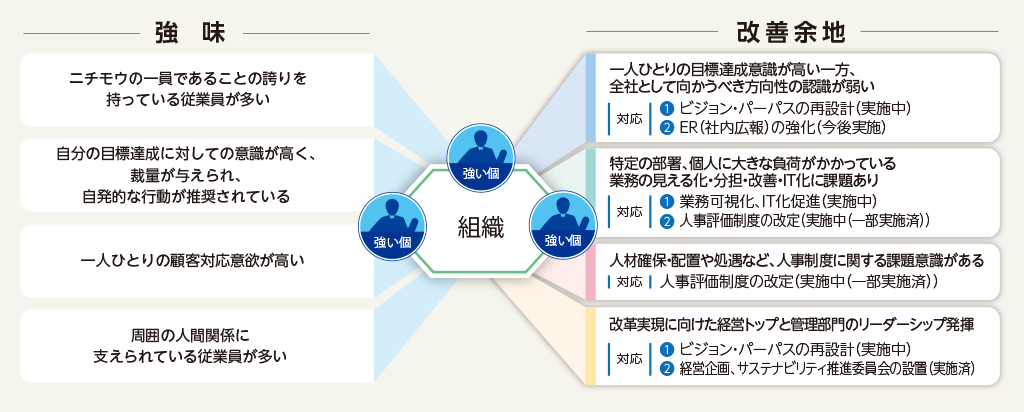

全社アセスメント

2024年8月に第二回全社アセスメントを実施しました。今回のアセスメントの結果では、総じて前回より肯定回答率がやや下がったものの、回答の傾向については前回と近いもので自身の担当業務や、人間関係を含む身の回りの職場環境への満足度が高い等、従業員の所属部門レベルでのエンゲージメントの高さを再確認できました。その一方で、全社・経営という部分では会社全体の方向性の共有が弱いということも再確認しました。この改善余地に対する具体的な対応として、2025年4月から順次タウンミーティングを実施しています。新中計の策定における重要なポイントとして“グループ全体への方針の浸透”を掲げており、グループ全体が経営方針理解のもとで事業運営を進めていくことを目指していきます。

アセスメントを通じ把握した強みと改善余地

KPI進捗

| 項目 | KPI | 進捗 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 人事上の情報、施策の可視化 | ISO30414の認証取得 |

|

| 2 | グループ全体としてのビジョン共有 | 理解度 100% |

理解度39%(前期49%、前期比-10ポイント)

|

| 3 | 人材定着、育成プランの作成 | 離職率 5%以下 |

離職率 4% ※単体実績

|

| 4 | ダイバーシティ | 女性採用比率 50% 女性管理職比率 10%以上 男性育休取得率 100% |

女性採用比率 22%

女性管理職比率 0% 男性育休取得率 100% ※単体実績

|

ダイバーシティ&インクルージョンの推進

多様な働き方・労働環境の整備

当社グループにとって何よりも重要な経営資源が従業員であり「人財」です。その従業員が環境などの違いがありながらも、大事な「人財」としてその能力を発揮し、戦力として業務に邁進してもらえる環境整備がまさにD&Iの柱になるものと考えています。そのため、男女の性差・育児・介護・障害などを越えてニチモウグループの従業員として能力を発揮してもらえる施策の実施・検討を進めています。

育児介護世代には在宅勤務制度、時短勤務制度、時差出勤制度などを整えています。在宅勤務制度の導入に際し、本人の希望、現場の業務などを人事チームも含めて協議し、業務の質を落とさない運用をしています。また在宅勤務制度は育児・介護世代以外でも利用が可能です。男性従業員の育児休暇取得についてもイントラで掲示するだけでなく、個別に説明を行い取得しやすい環境を作っています。

障害を持たれている方々についても重要な戦力として認識し、在宅勤務制度を用いた雇用や、支援学校からのインターンシップの受入れも行っています。勤務の時間・場所に柔軟性を持たせることで多様な働き方の実現ができるものと考え、これらも更に取り組みを強化していきます。

育休取得率(%)

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |

|---|---|---|---|

| 男性 | 50% | 100% | 100% |

| 女性 | 100% | 100% | 100% |

多様な働き方・女性活躍の実現に向けての制度

-

育児介護在宅勤務制度

- ⇒本人の希望と業務遂行を会社も交えて運用を取り決めることで、質を落とさない在宅勤務制度を実現

-

一般在宅勤務制度

- ⇒一般の従業員についても、集中して書類作成などを行う場合を想定し週1回の在宅勤務制度を許可

- 時差出勤制度

- 時間年休制度

-

育児時短勤務制度(小学校入学前まで)

- ⇒小学校に入るまでの保育期間に配慮

- 介護時短勤務制度

-

年休取得推奨日の設定

- ⇒全社の観点で年休取得を推奨するため、毎年取得推奨日を設定

-

年休繰越最大2年(療養休暇)

- ⇒年休取得が進まない場合だけでなく、長期間の体調不良などを想定し繰越期間を2年間とする。更にあまった休暇を療養休暇として最大15日間の積立が可能

意見徴収

-

全社アセスメント

- ⇒全従業員のエンゲージメント向上、経営課題を抽出するためにも毎年実施、従業員にも内容を公開

-

若手従業員個別面談

- ⇒10年目以下の若手層と人事担当者が面談を行うことで、細かな悩み事などを確認

教育の機会

-

制度理解の動画配信

- ⇒イントラに掲示するだけでなく、動画を利用することで、制度改定の背景や制度のポイントを丁寧に説明

女性活躍推進について

当社グループにおける女性活躍推進は、新中計の達成および中長期での企業価値の向上を図るために重要な課題と認識しています。一方で業界全体として女性が幅広く活躍できる環境が整っていなかった側面が強く、まず女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、女性採用を増やすなどの実行性のある施策を進めています。なによりも女性が安心して長期就労ができる会社となるための環境整備を推し進めていきます。

従業員の健康促進

当社グループでは、従業員が健康で安心して働き続けられることが事業運営の基礎になるものと考え、健康管理面からも「強い個の実現」を目指していきます。そのため、形式的な取り組みではなく、実質的な対応を丁寧に積み上げていくことを大事な方針としています。長時間労働防止のため、時間外労働の目標時間・アラートの設定や年休取得推奨日の設定、また生産性の向上に向けた、業務の見える化・フローの見直し、DXなどを推進しています。定期健康診断・ストレスチェックついては受診率100%を継続しており、定期健康診断後の二次検診受診・特定保健指導も個別に対応を行っています。また、昨今は従業員のメンタルヘルスケアの重要性も増し、メンタル不調者については産業医だけでなく、場合によっては主治医との連携も行い、サポートを行っています。フィジカル・メンタルをしっかり整え業務に尽力できる環境整備を維持していきます。これらの取り組みを通じて健康経営優良法人の取得についても準備を進めています。

| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |

|---|---|---|---|

| 月平均時間外労働時間(時間) | 12.1 | 12.2 | 12.6 |

| 有給休暇取得率 | 60.1% | 66.3% | 57.9% |

| 健康診断の受診率 | 100% | 100% | 100% |

| ストレスチェック受診率 | 100% | 100% | 100% |

「くるみん認定」を取得

当社は、子育てサポート企業として2025年8月29日付で「くるみん認定」を取得しました。

ニチモウにとって何よりも重要な経営資源である従業員(=人財)がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、これからも様々な施策に取り組んでいきます。

座談会 ニチモウの人材戦略

強い個を組織の力へ

「未来へ繋がる新たな価値を創造する企業を目指す」ためには、

「人(従業員)をより強い個に成長させて繋ぐ」ことが重要です。

ニチモウの求める人材とはどのようなものか、人材戦略はどうあるべきか、

取締役 執行役員の小島章伸、社外取締役の吉江由美子、人事チームリーダーの川俣岳人が語り合いました。

取締役 執行役員 管理部門担当

小島 章伸

社外取締役 監査等委員

吉江 由美子

総務部 人事チーム チームリーダー

川俣 岳人

川俣

まずは、これまでニチモウが進めてきた人材戦略について説明します。人材戦略のポイントは、「人(従業員)をより強い個に成長させ、それを繋げていく」ことを目指している点にあります。この戦略を進めるために、2025年までの「STAGE1」と2028年までの「STAGE2」という段階を設定しています。「STAGE1」で取り組んだ施策の一つ目は、求められる能力を明確にする「見える化」。例えば、ネットを活用した動画配信など新たな教育機会の提供です。二つ目は、業績評価中心の人事制度を、取り組みのプロセスを評価する制度に変えたこと。三つ目は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用による業務の統一化・共通化です。続いて、「STAGE2」のテーマは「人材の新たな活用」です。具体的には、女性管理職の登用、グループ会社間交流の促進、そしてジョブローテーション制度の確立を計画しています。

吉江

ご説明ありがとうございます。社外取締役を拝命してから1年ほどになりますが、その間に強く感じたのが、ニチモウらしい独特の風土です。海洋に関連するさまざまな事業に取り組む会社だからなのか、従業員のみなさんはとても「安定したマインド」をお持ちだと感じています。これは多くの水産業界の企業にも共通することかもしれません。自然は常に変動するものなので、それに一喜一憂していては仕事が成り立ちません。みなさんには、どっしり構えて仕事を進めていくという強いマインドが備わっているように思います。

川俣

この会社を外から見ることが無かったので、そのような印象を持たれているとは思いませんでした。初めて気付きました。

吉江

一般的な商社だと従業員間の競争意識が強くて、みなさんのような安定したマインドはあまり感じられません。でも、ニチモウでは部門間や従業員間の競争よりも、仕事をしっかり安定して回していくことを大事にされているんだなと思います。

吉江

安定したマインドが尊重される風土が根付いているのは、とても良いことだと思います。ただ一方で、落ち着いた姿勢を保ちながらも、仕事のスピードを上げる意識を持つ必要があるとも思います。スピードを出せる場面では、しっかり対応することが大事です。

小島

おっしゃるとおり、ニチモウにとって「チャレンジ」と「スピード」は、今後の成長の鍵を握ると思います。私は食品部門での経験が長いのですが、事業環境が大きく変わる中で、これまで経験のない領域に挑戦することが常に求められてきました。もちろん失敗も多くありましたが、チャレンジ精神がなければ前に進むことはできません。また、買い付けのような仕事では、スピード感を持って行動しなければ競争相手に勝てません。だからこそ、「チャレンジ」と「スピード」は欠かせないものでした。ただ、よく考えると、これはどの部門でも同じではないかと思います。

一方で、チャレンジには、その後の展開に対する責任を持つ意識が不可欠です。責任のないチャレンジは、真のチャレンジとは言えません。そのためにも、全てを自分事として考え、スピード感を持って実行できる人材が、これからのニチモウには必要だと強く感じています。

川俣

「チャレンジ」と「スピード」を意識できる人材を増やすには、やはり教育が一番大事だと思います。「それぞれ我流で頑張ってください」では、これからの時代は通用しません。たとえ利益を上げても、法に触れるようなことがあれば話になりませんし、人権への配慮も不可欠です。だからこそ、利益を追求する上での最善の方法やプロセスをきちんと学ぶ必要があります。

特に専門性の高い部門では、自分の熱意やこだわりを優先しがちです。でも、それが社会的な視点や客観的な評価でどうなのかを考えずに動いてしまう場面もあります。その課題を解決するには、仕事のスキルだけでなく、コンプライアンスなどの基礎的な標準スキルも身につけることが重要です。正しい方法で利益を生む教育を行い、一人ひとりが着実に成長することが、これから求められると思います。

吉江

「社会に適応する形でスキルアップを図る必要がある」ということですね。それは確かに大切なことだと思います。

小島

ニチモウは個人に仕事を任せる社風で、若い頃から裁量を与えられ、自然と専門知識を養いながら成長していきます。ただ、これが行き過ぎると「強い個」は育つ一方、組織としての方向性とズレることもあります。だから常に組織の目標と個人の動きが一致するように調整が必要なんです。その調整には、リーダーシップやチーム内でのコミュニケーションが欠かせないですし、それが会社としての成長に直結すると感じています。

それに、個人主義が強いと短期的な利益に囚われやすいデメリットもあります。今回の中期経営計画は、10年後の「ありたい姿」を目指したものですが、目先の利益ばかりではそこに到達できません。この課題を解決するには、川俣さんが言うように教育が大切です。「強い個」と「強い組織」を両立させる必要があります。特に、若手を育成する場や仕組みづくりが重要になると思います。

吉江

事業環境が変化すれば、それに合わせてビジネスモデルを変えていくことが重要です。そして、必要な人材もまた、ビジネスモデルの変化に応じて変わっていくものです。今求められているスキルが、5年後には別のスキルに変わることもあるでしょう。だからこそ、人材戦略は常にビジネスモデルの変化を見据えて考える必要があります。

10年後の「ありたい姿」を描いているのであれば、その未来のビジネスモデルに適合する人材を今から少しずつ採用して準備することが大切です。

吉江

人材戦略に関して、ニチモウは着実に取り組みを進め、ステップアップできていると思います。今後はその取り組みを対外的にアピールすることが、重要な課題になるでしょう。その方法はいろいろ考えられます。例えば、人事部門でインターンシップの学生を受け入れるのはどうでしょうか。人事部門のみなさんの負担は増えるかもしれませんが、ニチモウの人材戦略をアピールする良い機会になるはずです。それを継続すれば、学生のニチモウに対する見方が変わり、結果的に企業のブランド価値も向上するでしょう。また、採用に関する合同説明会などの活用も検討できると思います。

小島

新卒採用はかなり丁寧に行っています。おそらく、他社よりもきめ細かく手厚い対応をしていることが、それなりの成果に繋がっているのだと思います。コロナ禍の前までは、吉江さんが言うような合同説明会も活用していましたが、今ではインターネットを活用した採用媒体が進化しています。そうした媒体を利用して、学生との面談を頻繁に行い、興味を引き付けています。説明会から選考に進む学生の割合を示す選考移行率も、良好な数字をあげています。

川俣

ニチモウの知名度はまだまだ低く、更に社会全体が人材不足の課題を抱える中で、希望通りの人材を採用するのはなかなか難しい状況です。こうした状況で人材を強化していくためには、採用が思うように進まなくても、社内で人材を育成できる体制を整えることが重要です。入社してくれた方々を、どう戦力化していくかが鍵になります。

吉江

多くの企業で、産休や育休、介護休暇などの取得を推奨する動きが広がっています。ニチモウも同様で、2人目や3人目の育休を取る従業員が増えています。これからは、こうした制度を活用し、3年から5年ほど会社を離れる従業員も増えてくるでしょう。そこで重要になるのが、長期休暇を取った従業員が職場にスムーズに復帰できる仕組みや、それを支える職場の雰囲気づくりです。ニチモウには、人事制度の充実だけでなく、復帰した従業員が気持ちよく働ける風土をぜひ整えていただきたいと思います。長期間休んでも戻ろうとする従業員は、仕事に対する意識が高い人材です。休暇を経てリフレッシュした分、より精力的に働きたいと考える方も多いのではないでしょうか。

また、企業風土を変える鍵の一つは、女性の活躍です。女性が働きやすい環境を作ることは、企業風土の変革に繋がります。昔は結婚や出産を理由に退職する女性従業員が多くいましたが、今ではこうした理由で辞めずに働く女性が増えています。その結果、新たに生まれる仕事も増えています。

小島

女性の活躍は、事業の現場でも重要な課題です。例えば食品事業では、船に乗って漁場で作業をする仕事や、昔ながらの買い付けの現場は、どうしても女性が進出しにくい職場です。一方で、加工食品の現場では、女性ならではの発想が活かしやすいと考えます。加工食品を伸ばす方針がある中で、女性の活躍を含むダイバーシティ推進が、今後の成長を左右する鍵だと言えます。

川俣

水産業界は、女性の進出が遅れている業界の一つだと思います。小島さんが指摘しているように、女性がどうしても進出しにくい職場があるのは事実です。それでも、昔ながらの商売に限界が見え始めているなか、女性の発想など新しい価値観を取り入れ、新しいスタイルの事業を生み出していくことは不可欠です。これはニチモウに限らず、日本社会全体で解決すべき課題だと言えます。

吉江

人材戦略は、今やどの企業にとっても重要な課題です。私自身、研究者という立場から企業経営に関するさまざまな情報に触れる機会があります。微力ながら、そうした情報の中からニチモウで活用できるものを探し、共有することを常に心がけています。

小島

組織やシステム、人事制度を含めて、管理部門全体を俯瞰しながら制度を見直すことが、管理部門担当役員の一つの役割だと思っています。ニチモウはまだ小さな会社で、大企業の先進事例と同じやり方を取り入れるのは難しいかもしれません。それでも、他社の成功例を参考にしながら人材戦略を磨き上げ、女性が活躍できる組織をどう形作るかについては、早急に答えを見つける必要があります。新中計のように、10年先のありたい姿を描きながら、未来に向けて今自分がやるべきことをバックキャストで突き詰めていきたいと思います。

川俣

事業を長く続けることこそが、企業の根本的な使命だと思っています。従業員一人ひとりが、自分の業務だけでなく会社全体のことを考えられるように成長していくことが大切です。自分自身の成長や生活の充実を意識しつつ、それとは別に組織の課題に気付き、それを指摘できる従業員が増えれば、組織は確実に強くなると思います。そんな従業員が増えれば、会社は安定し、より良い未来を築けるでしょう。今の課題ももちろん大切ですが、未来や他の部署、会社全体を少しでも意識できる客観性を持った従業員を育てるための施策を考えていきたいです。